児童虐待防止対策

全てのこどもは、「児童の権利に関する条約」の精神にのっとり、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立が図られることなどを保障される権利があります。

こどもの健やかな成長に影響を及ぼす児童虐待の防止は社会全体で取り組むべき重要な課題です。

1. 概要

全てのこどもは、「児童の権利に関する条約」の精神にのっとり、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立が図られることなどを保障される権利があります。

こどもの健やかな成長に影響を及ぼす児童虐待の防止は社会全体で取り組むべき重要な課題です。

予算関係

- 令和7年度予算関係資料(支援局虐待防止対策課)(PDF/3.2MB) ※令和7年4月4日掲載資料を更新

- 令和7年度概算要求関係資料(支援局虐待防止対策課)(PDF/4MB)

- 令和6年度補正予算関係資料(支援局虐待防止対策課)(PDF/1.2MB) ※令和6年12月18日掲載資料を更新

- 令和6年度予算関係資料(支援局虐待防止対策課)(PDF/3.6MB) ※令和7年4月4日掲載資料を更新

- 令和6年度概算要求関係資料(支援局虐待防止対策課)(PDF/3.8MB)

- 令和5年度補正予算関係資料(支援局虐待防止対策課)(PDF/1.6MB)

2. 児童虐待の定義

児童虐待とは、以下の4種類に分類されます。(児童虐待の防止等に関する法律 第二条)

| 身体的虐待 | 殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など |

| 性的虐待 | こどもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など |

| ネグレクト | 家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など |

| 心理的虐待 | 言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、こどもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティックバイオレンス:DV)、きょうだいに虐待行為を行う など |

3. 児童虐待の現状

4. 児童虐待防止のための主な取組

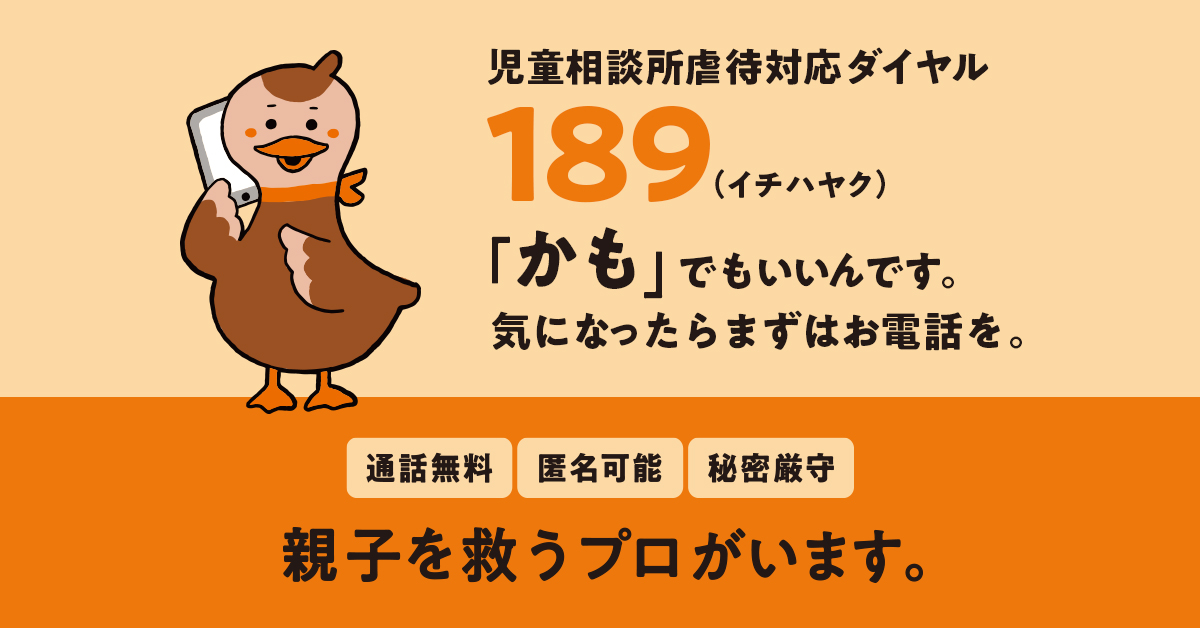

189(いちはやく)

児童虐待かも・・・と思ったら、すぐにお電話ください。

あなたの1本の電話で救われるこどもがいます。

- お住まいの地域の児童相談所につながります。

- 通告・相談は匿名で行うことも可能です。

- 通告・相談をした人やその内容に関する秘密は守られます。

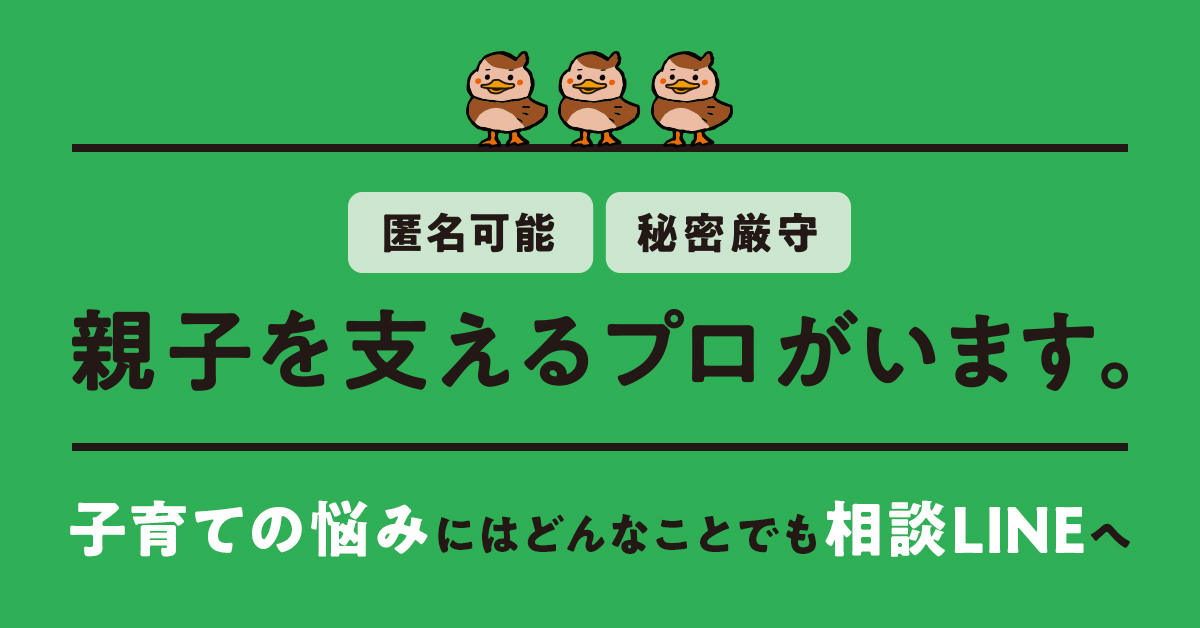

親子のための相談LINE

「親子のための相談LINE」は子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18歳未満)とその保護者の方などが相談できる窓口です。

- 匿名(LINE上のアイコンとニックネーム)でも相談ができます。

- 相談内容の秘密は守られます。

ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

ご相談の前に、親子のための相談LINE 個人情報の取り扱いについてを必ずお読みください。

(1)児童虐待の発生予防から児童虐待発生時の迅速・的確な対応

妊娠・出産・育児期の家庭では、産前産後の心身の不調や妊娠・出産・子育てに関する悩みを抱え、周囲の支えを必要としている場合があります。こうした家庭に適切な支援が届けられず、痛ましい児童虐待に至ってしまうことのないよう、こども家庭庁では、妊娠・出産・子育てに関する相談がしやすい体制の整備や、地域の子育て支援サービスの充実を図っています。

また、子育てに困難を抱える家庭などからの相談に応じ、こどもや家庭の課題やニーズ、こどもの置かれた環境等の状況を的確にとらえ、こどもや家庭に適切な援助を行って児童虐待に至るのを未然に防ぐことや、児童虐待が発生した時に迅速・的確に対応することができるよう、体制強化等を図っています。

こども家庭センターについて

核家族化や地域社会の変容等を背景に、子育てに困難を抱える世帯がこれまで以上に顕在化してきている状況等を踏まえ、子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化等を図るため、全ての妊産婦・子育て世帯・こどもに対して母子保健及び児童福祉に関する包括的な支援を行う「こども家庭センター」を設置することが市区町村の努力義務となっています。

こども家庭センターでは、妊産婦や子育て世帯、こどもからの相談に応じるとともに、サポートするための計画(サポートプラン)を作成し、地域の関係機関等との連携や子育て支援サービスの活用などによる支援を行っています。

※令和6年4月より、「子育て世代包括支援センター」及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」は「こども家庭センター」になりますが、自治体によって機関の名称等が異なり、また連絡先に変更等がある可能性がありますので、最新の情報はお住まいの市区町村のホームページ等をご確認ください。

子育て支援に関係する事業

要保護児童対策地域協議会(こどもを守る地域ネットワーク)

虐待を受けているこどもや支援を必要としている家庭を早期に発見し、適切な保護や支援を図るためには、関係機関の間で情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要です。このため、関係機関により、こどもや保護者に関する情報の交換や支援内容の協議を行う場として、法律上、要保護児童対策地域協議会(こどもを守る地域ネットワーク)が規定されており(児童福祉法第25条の2)、地方自治体はその設置に努めるものとされています。

こども家庭庁では、地方自治体での要保護児童対策地域協議会の設置促進と活動内容の充実に向けた支援に努めています。

- 要保護児童対策地域協議会の概要(PDF/275KB)

- 「要保護児童対策地域協議会(子どもを守る地域ネットワーク)」の実践事例集

- 「要保護児童対策地域協議会(子どもを守る地域ネットワーク)スタートアップマニュアル」の公表について

児童相談所

児童相談所は、こどもに関する家庭などからの相談に応じ、こどもが有する問題やこどものニーズ、こどもの置かれた環境の状況等を的確に捉え、こどもや家庭に適切な援助を行い、こどもの福祉を図るとともに、その権利を擁護することを目的とした機関です。

こども家庭庁では、児童虐待が発生した時に迅速・的確な対応ができるよう、児童相談所の体制強化を推進しています。

(2)関係機関(外部リンク)

5. 法令・指針等

児童虐待に係る法令・指針等一覧

児童虐待に関する法令や指針等の一覧を掲載しています。

令和4年6月に成立した改正児童福祉法について

令和7年4月に成立した改正児童福祉法について

改正児童福祉法の内容、今後のスケージュール、調査研究事業の報告書等を掲載しております。

6. 会議

7. 調査・検証

こども虐待による死亡事例等の検証

死亡事例の背景要因等を分析・検証し、明らかとなった問題点・課題から具体的な対応策について、児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会より提言が行われています。

乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の状況確認調査

乳幼児健診未受診や、未就園、不就学等で福祉サービス等を利用していないなど、関係機関が確認できていない子どもを市町村において把握し、目視等により状況確認を進める取組を毎年度実施しています。

市区町村(こども家庭センター等)状況調査

市区町村におけるこども家庭センターの設置運営状況等についての調査結果を掲載しています。

市町村こども家庭相談に関する支援体制の見える化

市町村(こども家庭センター等)における支援体制等について、関連データを図表に可視化した資料を掲載しています。

8. 調査研究

9. 啓発活動

- オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン、こどもの虐待防止推進全国フォーラム等の情報を掲載しています。

10. その他

こども家庭庁設立以前(令和5年3月31日)までの情報は厚生労働省のウェブサイトに掲載しています。