子ども・子育て支援金制度のQ&A

子ども・子育て支援金制度に関する、ご質問と回答を掲載しています。

- Q1.こども未来戦略「加速化プラン」って何?

- Q2.子ども・子育て支援金制度って何?

- Q3.いくらなの?いつから払うの?

- Q4.子育て世帯も負担するの?

- Q5.事業主も負担するの?

- Q6.支援金は独身税なの?

- Q7.実質負担がゼロってどういう意味?

- Q8.支援金は「税」ではなく「社会保険」なの?

- Q9.保険は自分が抱えるリスクに備えるものではないの?子育てはリスクなの?

- Q10.なぜ、医療保険の仕組みを使うの?医療保険で集めたお金を子育て支援に使っても良いの?

【その他】

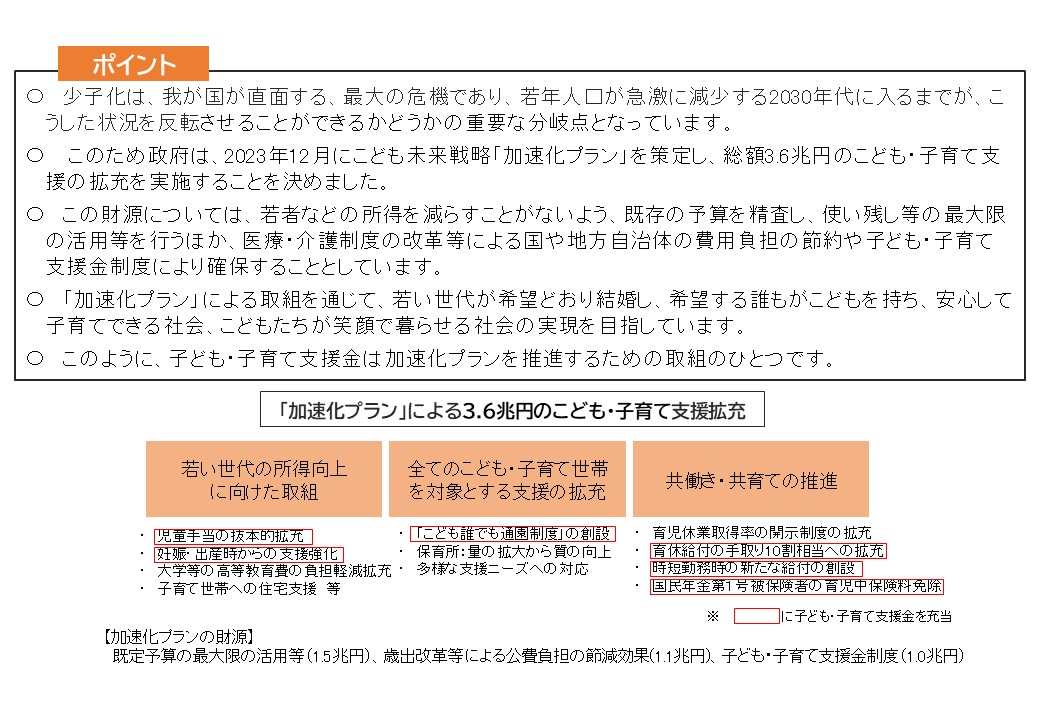

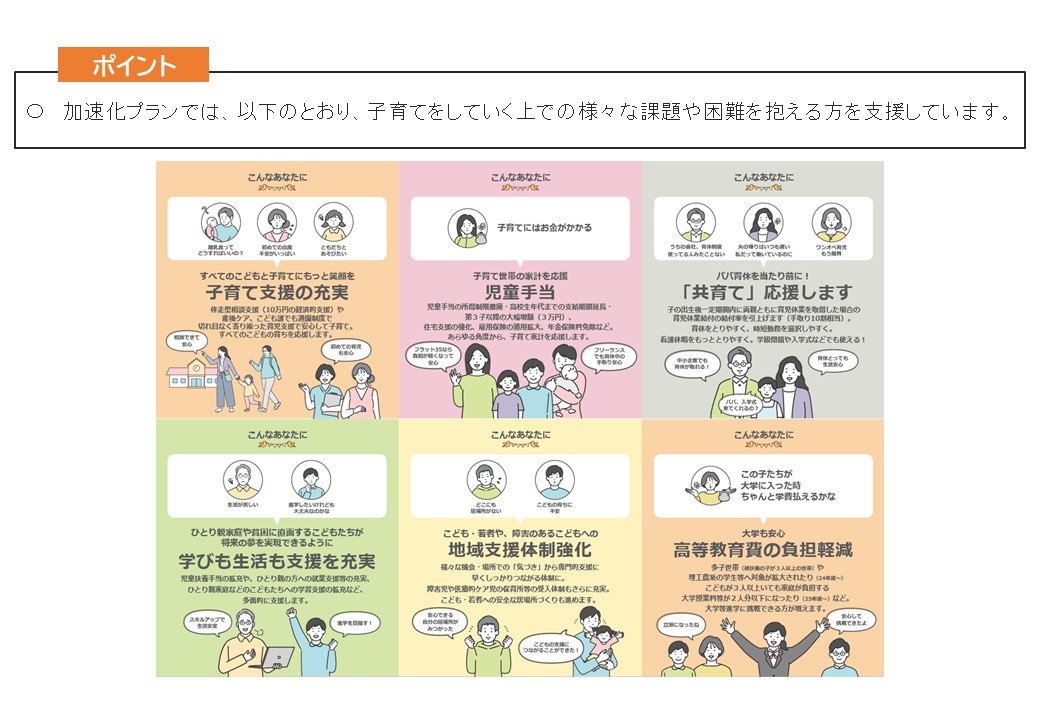

Q1. こども未来戦略「加速化プラン」って何?

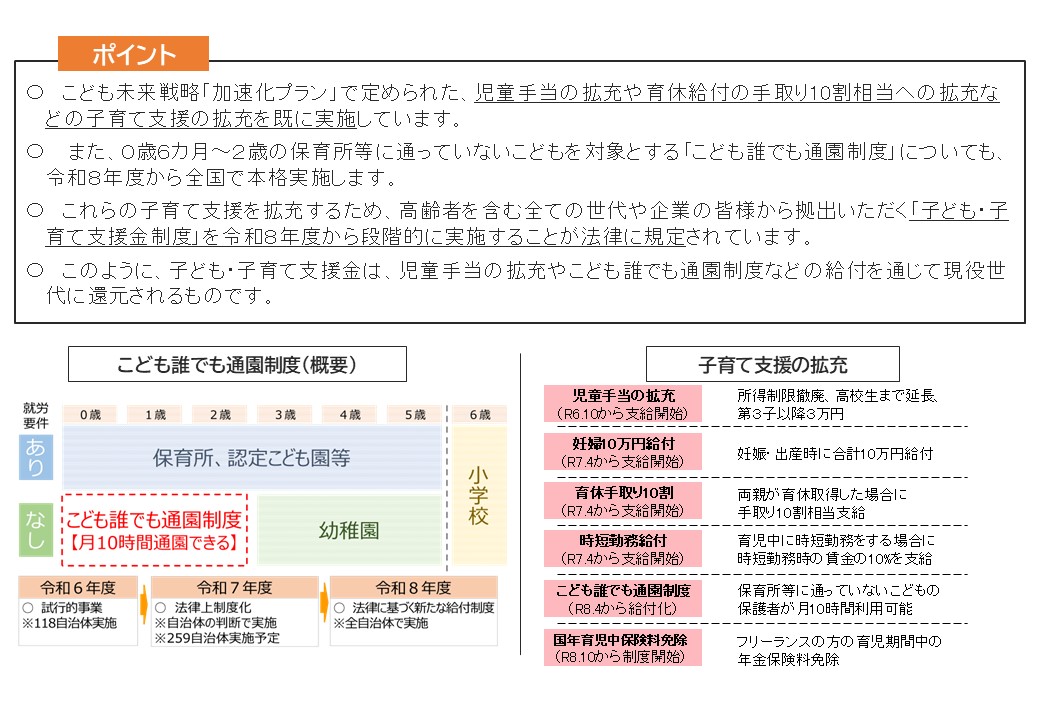

Q2. 令和8年度から始まる子ども・子育て支援金はどんな制度?何に使われるの?

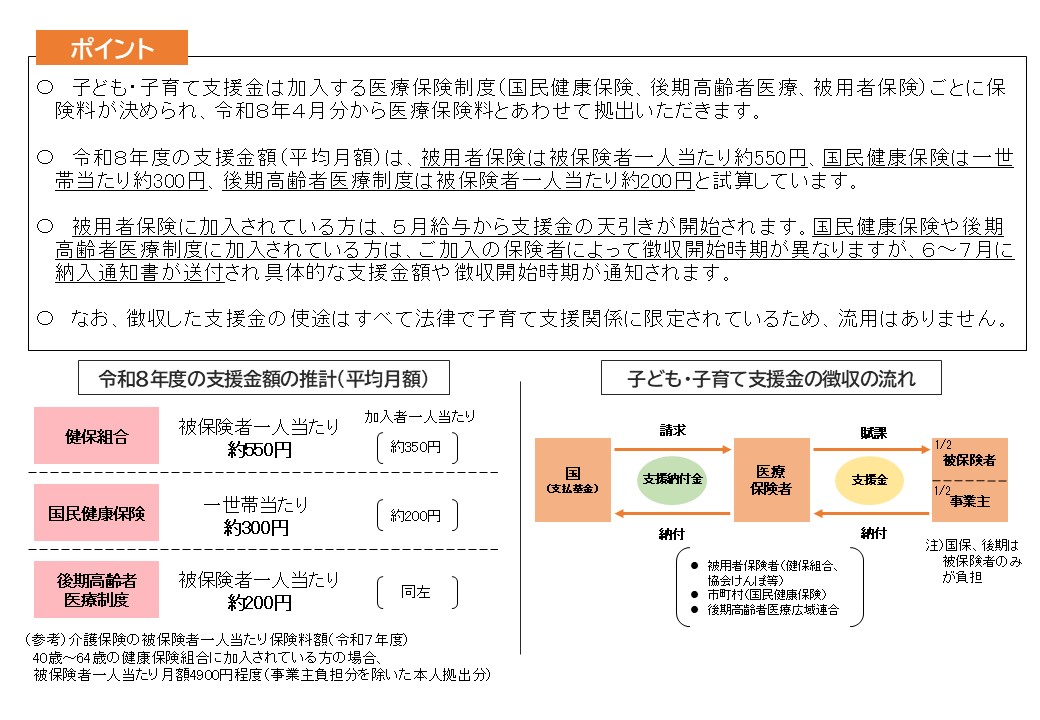

Q3. 子ども・子育て支援金っていくらなの?いつから支払わなくちゃいけないの?

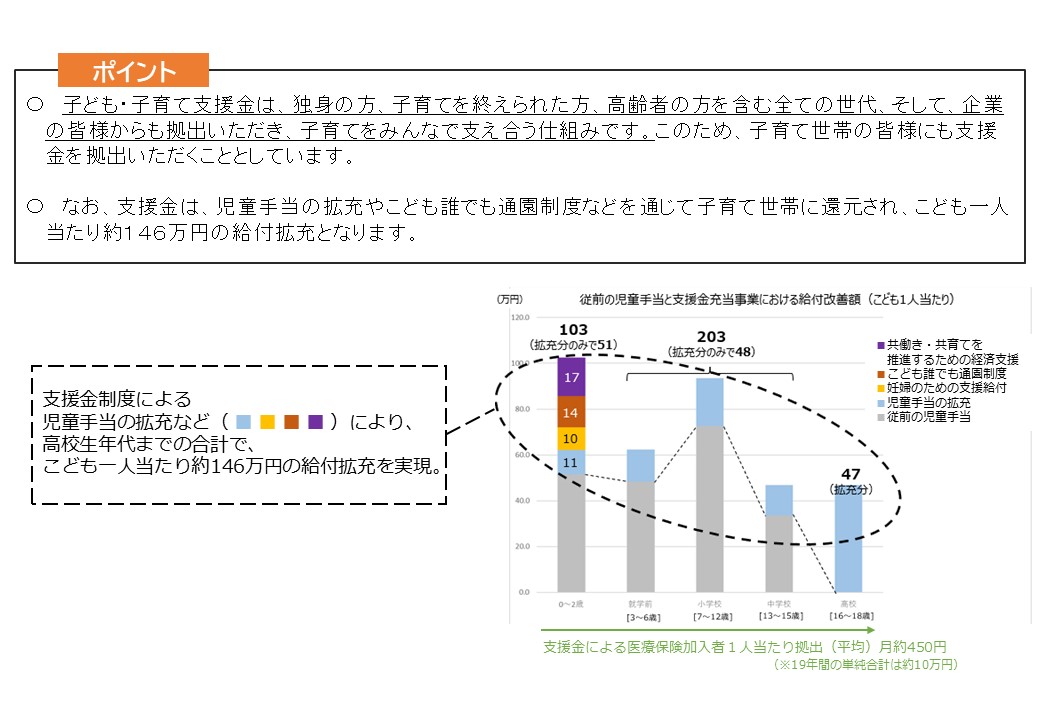

Q4. なぜ支援対象の子育て世帯も支援金を負担するの?

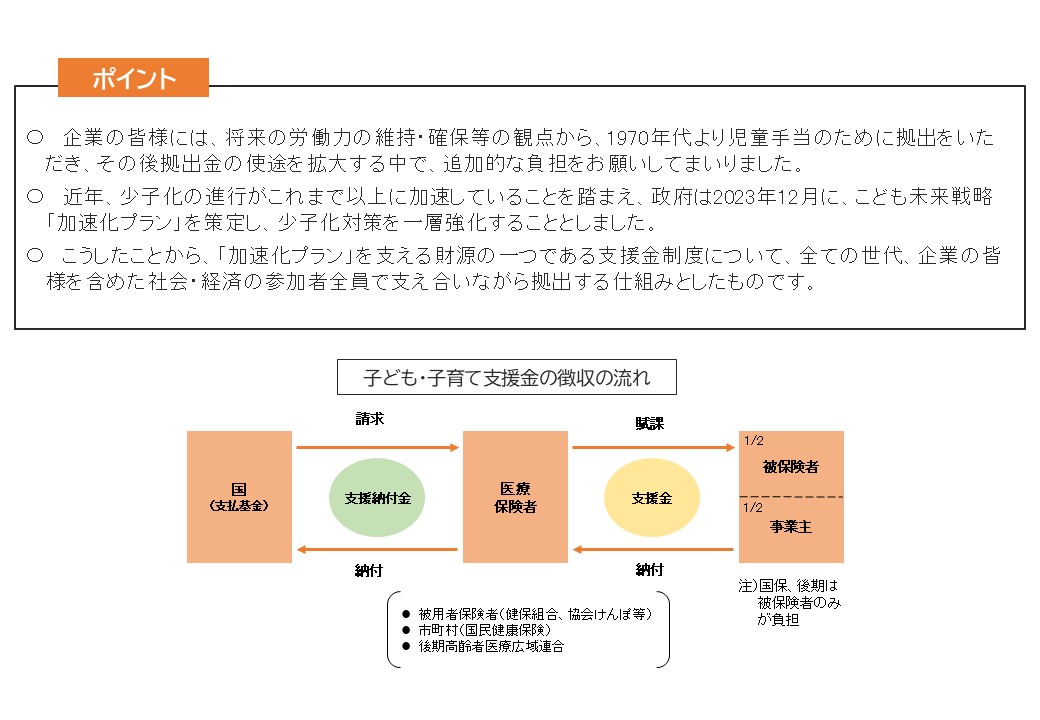

Q5. なぜ事業主も負担するの?

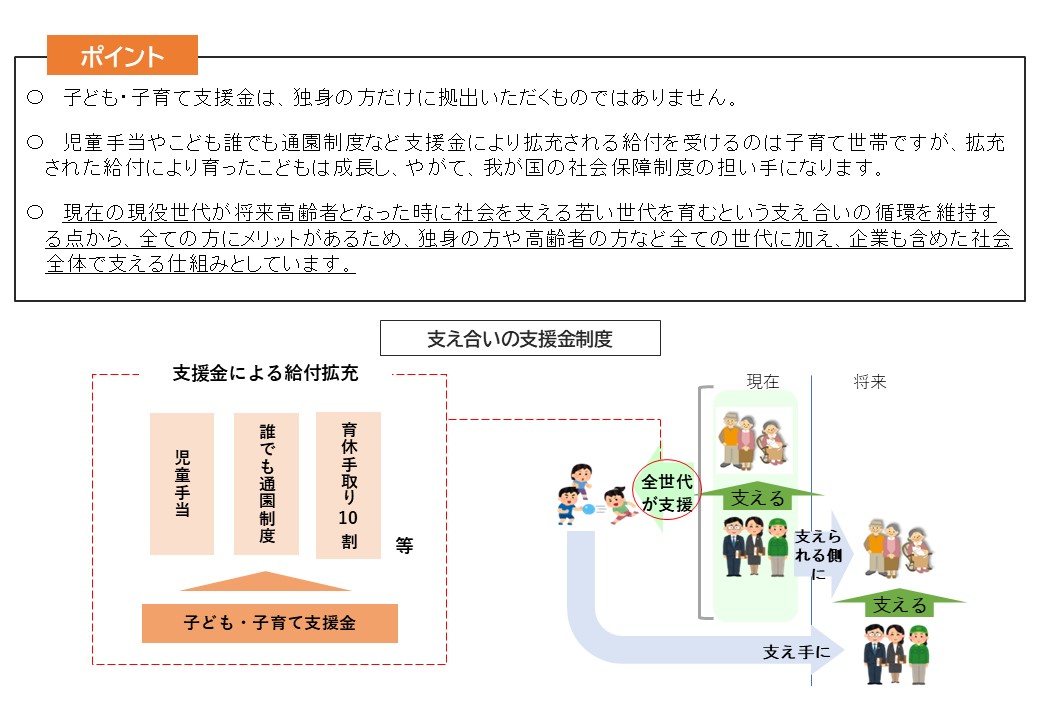

Q6. 支援金は独身税なの?なぜ独身の方や高齢者の方も支払う必要があるの?

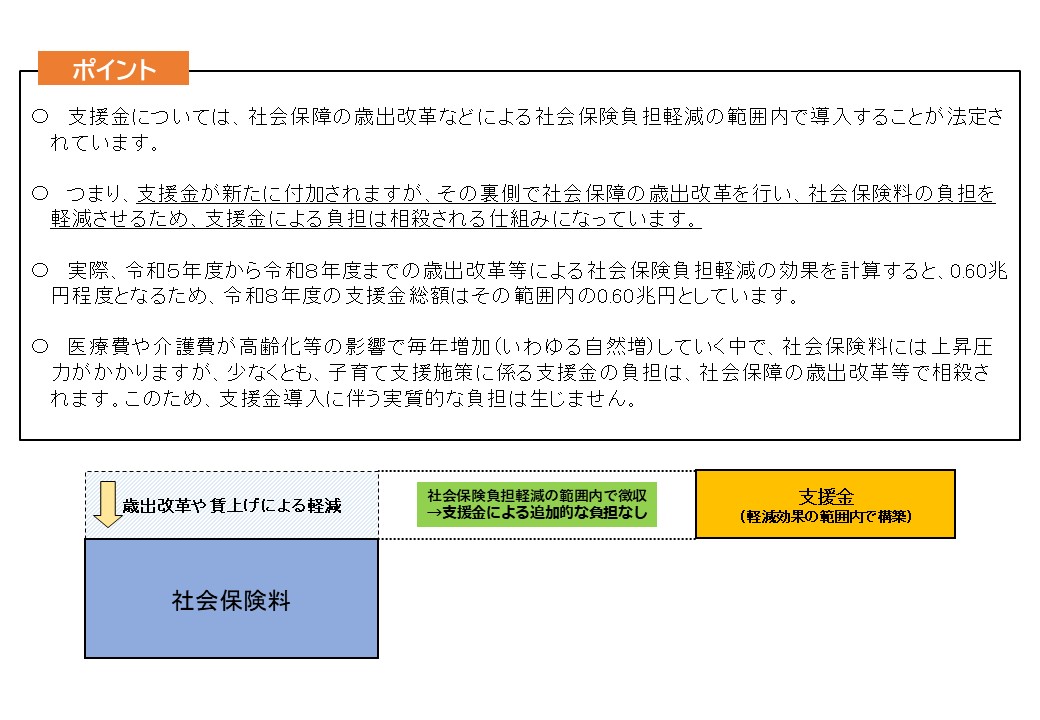

Q7. 支援金を払うのに、実質負担がゼロってどういう意味?

Q8. なぜ、支援金は「税」ではなく「社会保険」なの?

Q9. 保険は自分が抱えるリスクに備えるものではないの?子育てはリスクなの?

Q10. なぜ、医療保険の仕組みを使うの?医療保険で集めたお金を子育て支援に使っても良いの?

Q8.~Q10.についてもっと詳しく知りたい方はこちら(こども家庭庁公式note)

【その他】

(1)社会保障の歳出改革って具体的に何をしたの?

- 支援金については、歳出改革の取組などによる社会保険負担軽減の範囲内で導入することが、法律で決められています。

- その法律では、歳出改革の取組とは、令和5年12月に閣議決定された「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」の「医療・介護制度等の改革」の部分に記載されているものと定められています。

- 各年度に講じた具体的な歳出改革の内容については、こちら(PDF/498KB)をご覧ください。

(2)企業の従業員について、給料だけじゃなくてボーナスからも支援金が徴収されるの?

- ボーナスからも支援金を拠出いただきます。これは、健康保険制度や厚生年金保険制度と同様です。

(3)企業の従業員について、育児休業中は支援金が免除されるの?

- 企業の従業員については、医療保険料や厚生年金保険料と同様に支援金も免除されます。