水の危険は近くにあります、みんなで危険回避!

~一つ一つの行動が安全を創りだす~

本サイトでは、関係機関等と連携し、こどもの溺水による事故に関する現況や予防法等について、情報をとりまとめています。こどもは大人に比べ事故の危険に対する判断ができないため、保護者などの、こどもを取り巻く関係者が注意を払う必要があります。こどもが溺水事故に遭うことのないよう、本サイトをご活用いただき、対策を取っていただければ幸いです。

1.こどもの不慮の溺死・溺水事故の発生状況

2.こどもに起こる水の事故の特徴

3.川で起きる事故

4.海で起きる事故

5.浴槽やプール等で起きる事故

1.こどもの不慮の溺死・溺水事故の発生状況

毎年多くのこどもが水の事故により死亡している

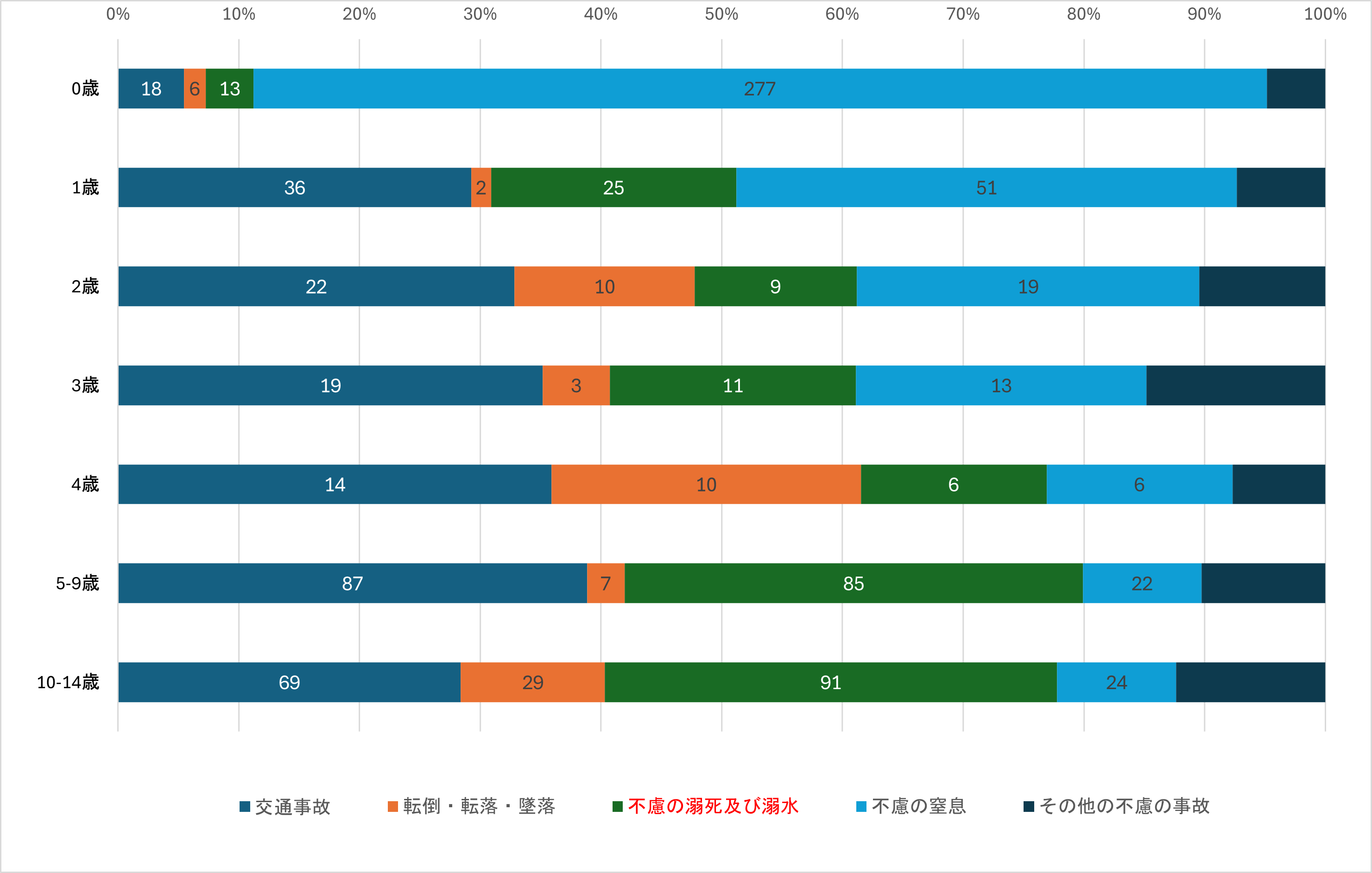

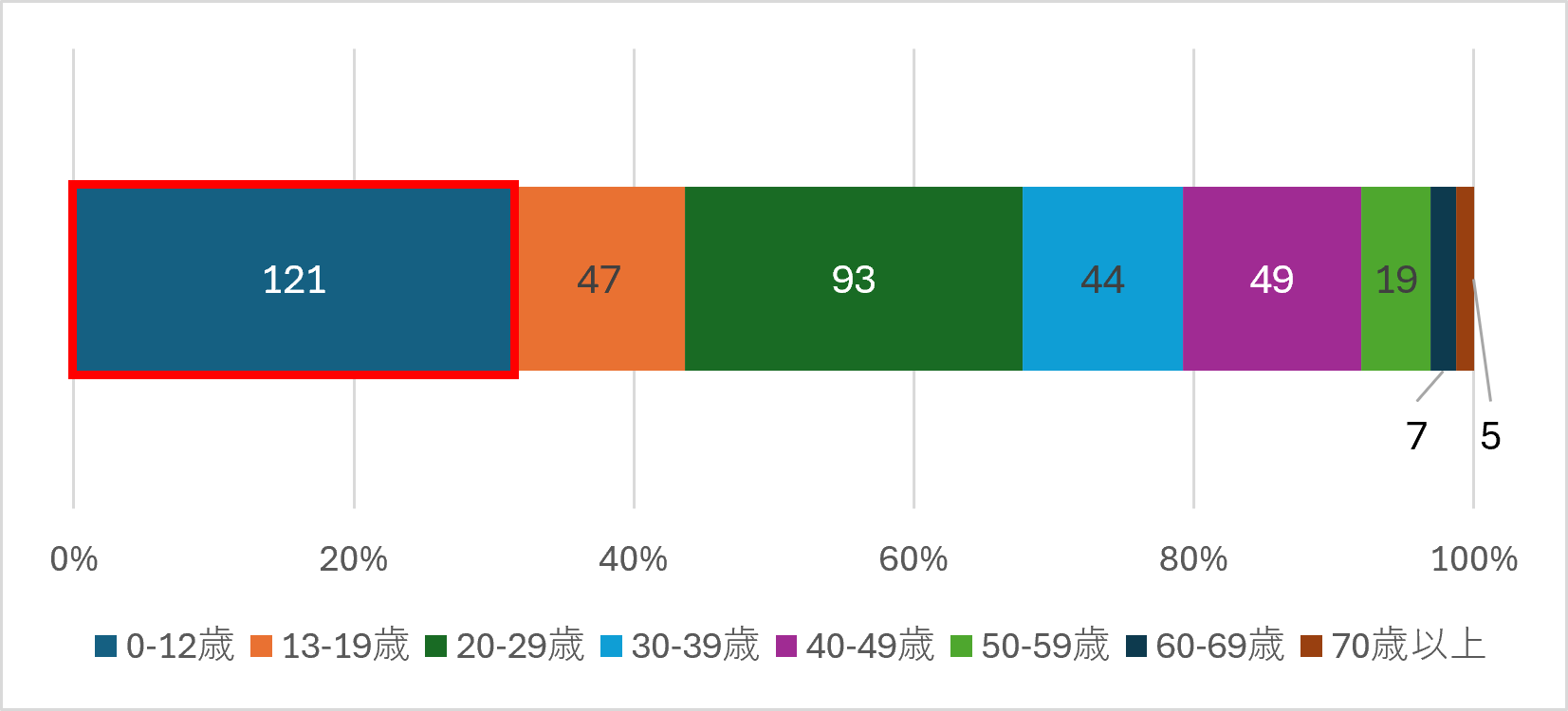

<令和元年~令和5年における14歳以下の不慮の事故の年齢別死因>

厚生労働省「人口動態調査」を基にこども家庭庁で作成

令和元年から令和5年までの5年間の合計で、14歳以下のこどもの溺死及び溺水による死亡事故は、不慮の事故の中でも死因の上位を占めており、10~14歳では最も多く、5~9歳では交通事故に次いで多いことがわかります。

最近もこどもの事故は続いている

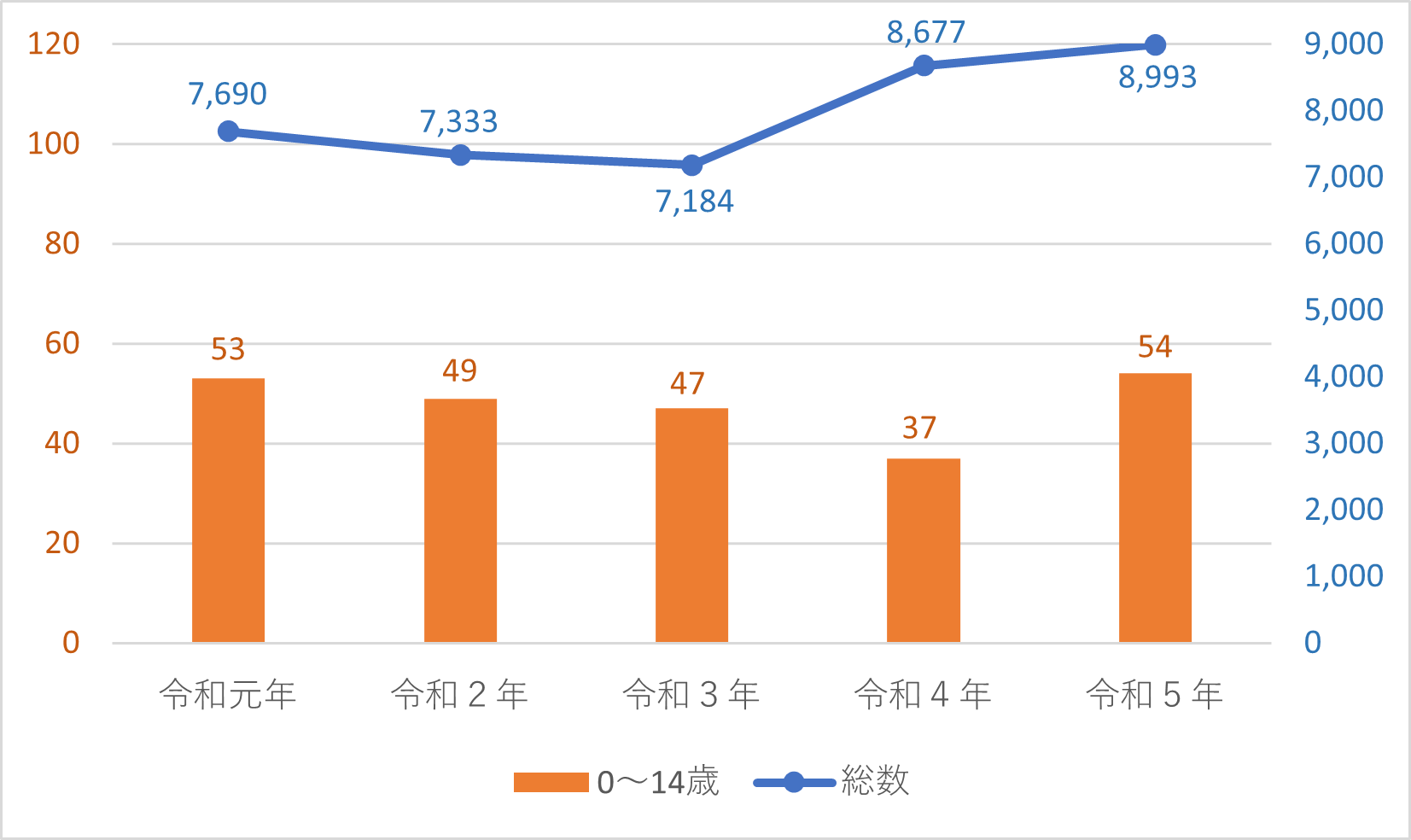

<令和元年~令和5年における「不慮の溺死・溺水」の死亡者数の推移>

厚生労働省「人口動態調査」を基にこども家庭庁で作成

令和5年は、14歳以下のこどもの不慮の溺死及び溺水による死亡者は前年比で増加しており、令和元年からの5年間の中でも最も多くなっていることがわかります。過去5年を見ても継続的に発生している傾向があります。

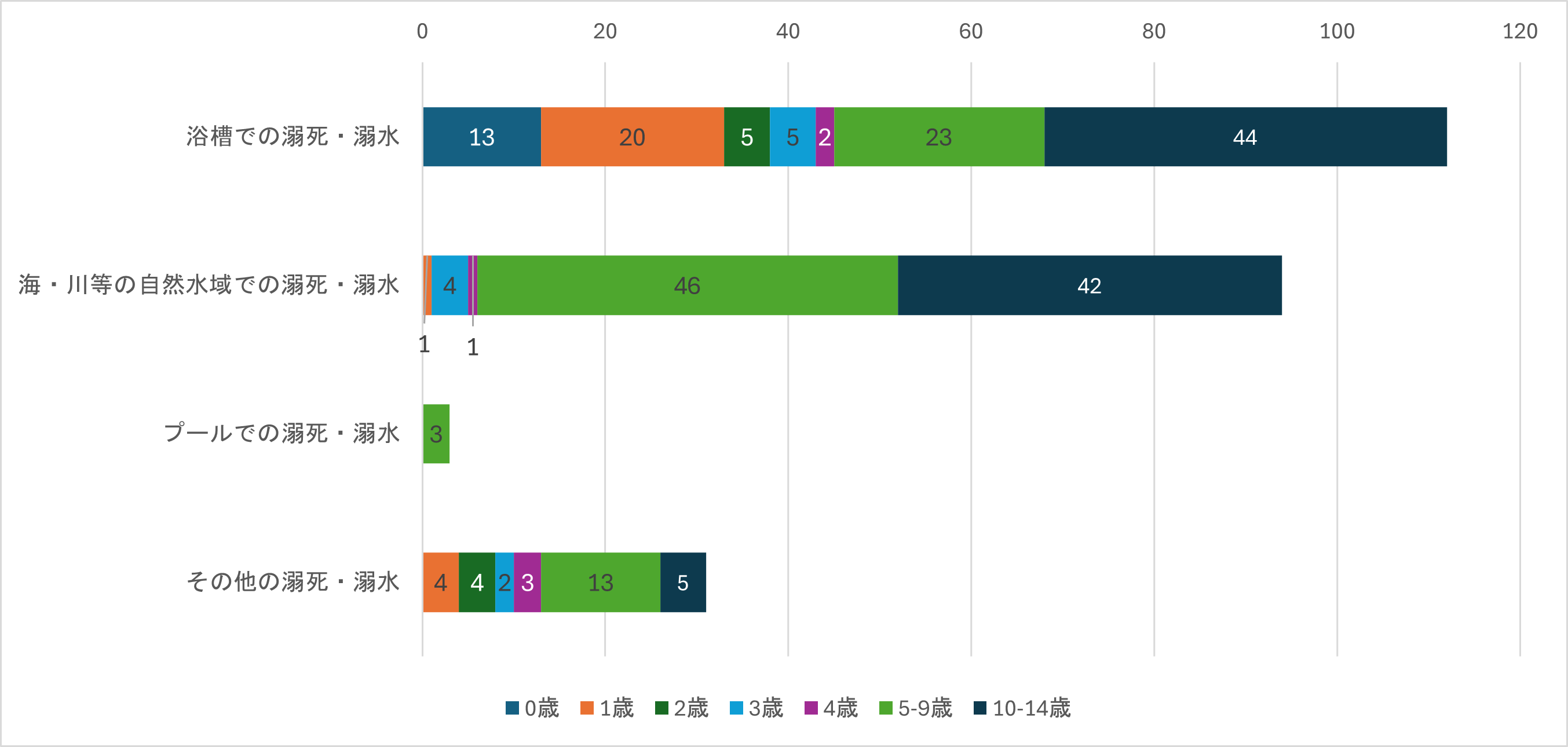

浴槽のほか、海・川などの自然水域で多く発生

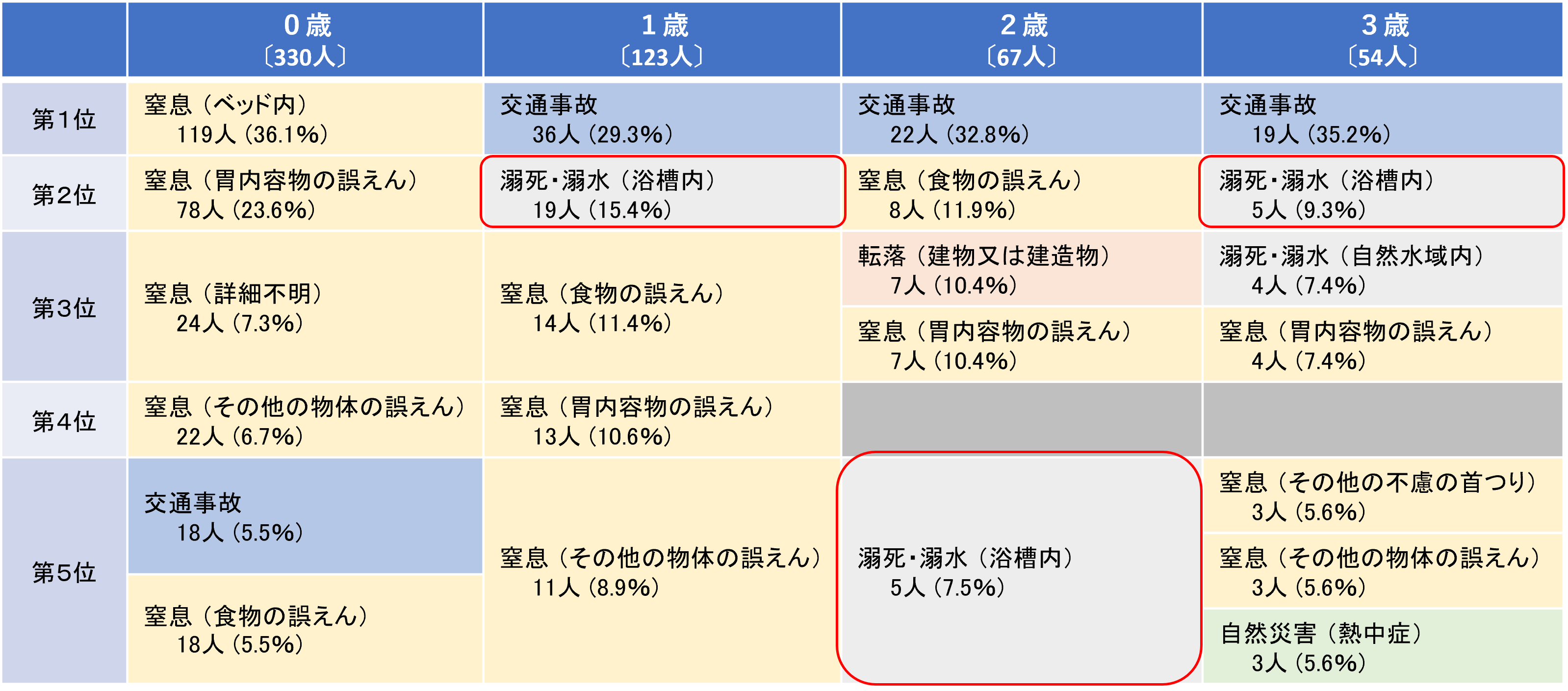

<令和元年~令和5年における14歳以下の不慮の溺死及び溺水事故の年齢及び死因別死亡数>

厚生労働省「人口動態調査」を基にこども家庭庁で作成

溺死及び溺水による死亡事故における死因の詳細を年齢別に見ると、0歳から3歳では浴槽で、より活動的になる5歳以上では自然水域での溺死及び溺水が最も多く発生しています。

2.こどもに起こる水の事故の特徴

こどもが溺れるとき

こどもが溺れる事故を経験した保護者の8割以上が「悲鳴や助けを求める声が聞こえなかった」と言います。溺れるとき、こどもは声を出さず、静かに沈むのです。

また、たった3cm以上の深さがあれば、乳幼児は溺れる可能性があります。

プールや海、川といった多くのフィールドへ出ていく学童期以降のこどもは、保護者の目の届かない瞬間も増えてしまうため、溺れたときの発見が遅れる可能性があります。

関連情報

子どもの予防可能な傷害と対策 「5 溺水」(日本小児科学会)

子どもの予防可能な傷害と対策 「11 水遊びと安全」(日本小児科学会)

どのように防ぐか

- こどもだけで水に近づけさせない工夫をして、こどもが水に接する場合は、大人は目を離さず、手の届く範囲で見守りをする!

- 水に関する危険と対処法を学習し、事前の準備をする!

ことが重要です。

関連情報

子どもの水の事故を防ごう! -7月25日は「世界溺水防止デー」、予防策を再確認して行動を!- (消費者庁)

発達段階ごとの注意点

<乳幼児期>

- 危険を予測する能力も判断力も未発達であるため、こども自身による危険の発見が遅れがちです。また、年齢・月齢により、身体の大きさ、身体機能、運動能力、理解能力等が変化するため、それに伴い、起こりやすい事故の内容も変化していきます。

- この時期は、水深が浅くても溺れる危険性があるため、浴槽やバケツなどに残った水でも溺水事故につながる恐れがあります。また、1歳半を過ぎた幼児期になると行動範囲が広がるため、川やため池などに落ちる事故なども発生しています。

- 浴室にベビーゲートを設置するなどこどもだけで水に近づけさせないようにしましょう。

- 危険な場所で遊ばないようこどもだけで出かけない工夫(家の施錠など)をしましょう。

<小学1~3年生>

- 行動範囲が一気に広がります。海や川、プールでの水遊びの機会が増えるため、溺水の危険が増えます。

- この時期は、危険を予測する能力や、自分の体力に見合った行動を取る判断力は、まだ発達段階にあります。ある程度泳げるようになると、自分の能力を過信してしまい、深い場所に進んでしまう可能性があります。そのため、具体的な行動ルールを教え、安全に対する意識付けをすることが重要です。

- 「大人のそばから離れない」、「監視員の指示に従う」など、こどもには、水辺で遊ぶ際のルールを具体的に教えましょう。

- 長時間の水遊びは、体力を消耗し、事故のリスクを高めてしまうため、こまめな休憩を挟むようにさせましょう。

<小学4~6年生以降>

- 自分の行動の責任を理解し、ある程度の危険予知もできるようになります。

- 特に、仲間と一緒になって水辺で遊んでいる際などには、危険を見落としてしまう可能性も考えられます。そのため、事前に水辺の危険性やルールについてしっかりと話し合い、安全意識を高めておくことが重要です。

- 水辺で遊ぶ前に、こどもたち自身に、水深、流れの速さ、水温、天候、監視員の有無、周囲の環境など、安全確認をさせるようにしましょう。

詳しくはそれぞれのこどものおかれた場面に応じた予防法をご覧ください。

●川での予防法 ●海での予防法 ●浴槽・プール等での予防法

関連情報

vol.011水の事故から子どもを守る!予防のポイント | 東京都こどもセーフティプロジェクト(東京都)

応急処置!こどもが溺れてしまったらどうするか

①まずはそれぞれの場面に応じて、救助により水中から引き上げましょう。

●川での救助 ●海での救助 ●浴槽・プール等での救助

②安全な場所に寝かせましょう。

③大きな声を呼び掛けて反応を見て次の行動を取ります。

【反応がない場合】

すぐに救急車を呼びましょう。呼吸もなければ、直ちに心肺蘇生(胸骨圧迫と人工呼吸)を開始します。この際、応援を呼べるなら、その人にAEDを持ってくることなどを頼みましょう。携帯をハンズフリーに設定し、通信指令員や救急隊員の指示に従いましょう。水を吐いた場合は、顔を横に向けましょう。

【反応がある場合】

顔と体を横に向けて回復体位を取り、タオルなどで 水気を拭き、包んで保温しましょう。

この際に無理に水を吐かせないでください。胃の内容物で気道が塞がれて窒息する危険性があります。

関連情報

子どもの予防可能な傷害と対策 「11 水遊びと安全」(日本小児科学会)

子どもの水の事故を防ごう! -7月25日は「世界溺水防止デー」、予防策を再確認して行動を!- (消費者庁)

3.川で起きる事故

こどもの事故の発生状況

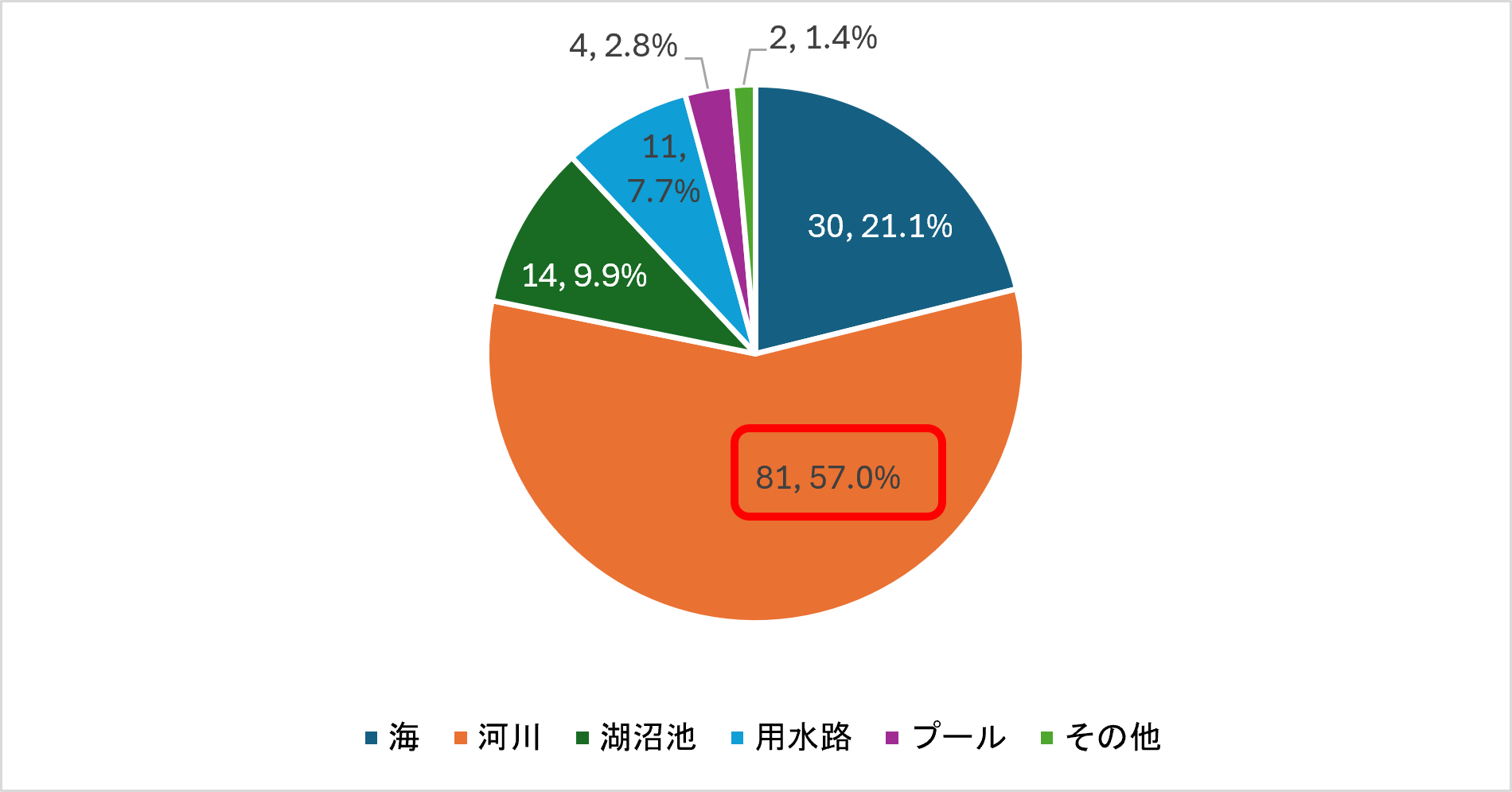

令和元年~令和5年における、中学生以下のこどもの水難者のうちの死者・行方不明者の57%は、河川での事故に起因しております。湖沼地での事故も起こっています。

<令和元年~令和5年の中学生以下の水難者(死者・行方不明者)の場所別数>

警察庁生活安全局生活安全企画課「水難の概況」を基にこども家庭庁で作成

予防方法

ライフジャケットを利用し正しく着用する

- 人間が水の中で活動しようとするためには、常に頭部を水面から出して呼吸をする必要があります。特に河川においては水面下に複雑かつ強い流れがあり、陸上からの目視ではなかなか判別しにくい深みもあります。このような環境下で溺れてしまったときに、こどもが頭部を水面上に出し続けるのは難しく、何らかの形で浮力を補う必要があります。その中で効率的で有効な手段がライフジャケットを着用することです。

- ライフジャケットには大きく分けて、固型式と膨張式があります。膨張式は落水時に膨らむタイプのため、常時水に入る活動には固型式が向いています。固型式のライフジャケットは、ホームセンターやアウトドアショップ等やインターネットでも購入することができます。ただし、中には浮力・構造・強度等の問題から川での活動には向いていないものもあります。浮力や強度など、川遊び用として推奨できる「安全基準」に関する認証制度の認定を受けた製品を買うのも一つの目安となります。

- ライフジャケットは、年齢や体の大きさ、用途等に合わせたものを選ぶことが重要です。体に合わないライフジャケットを着用すると、ライフジャケットの浮力が身体に正しく伝達されず、水中で脱げてしまう場合があります。また、着用時には、ベルト等を締めるなど、ライフジャケットが身体に固定されるまでフィットさせることが重要です。

<ライフジャケット>

危険にかかわる情報を確認し対策する

インターネット等で、周辺地域の詳細な天気予報をリアルタイムで手軽に入手できます。今いる場所が晴れていても、上流で雨が降れば、やがてその水は下流にやってきて水が増えることになります。突然の雷雨など、急な気象変化もあります。活動中にも気象情報を随時チェックし、悪天候が予測される場合は、中止又は予定を変更する勇気を持ちましょう。

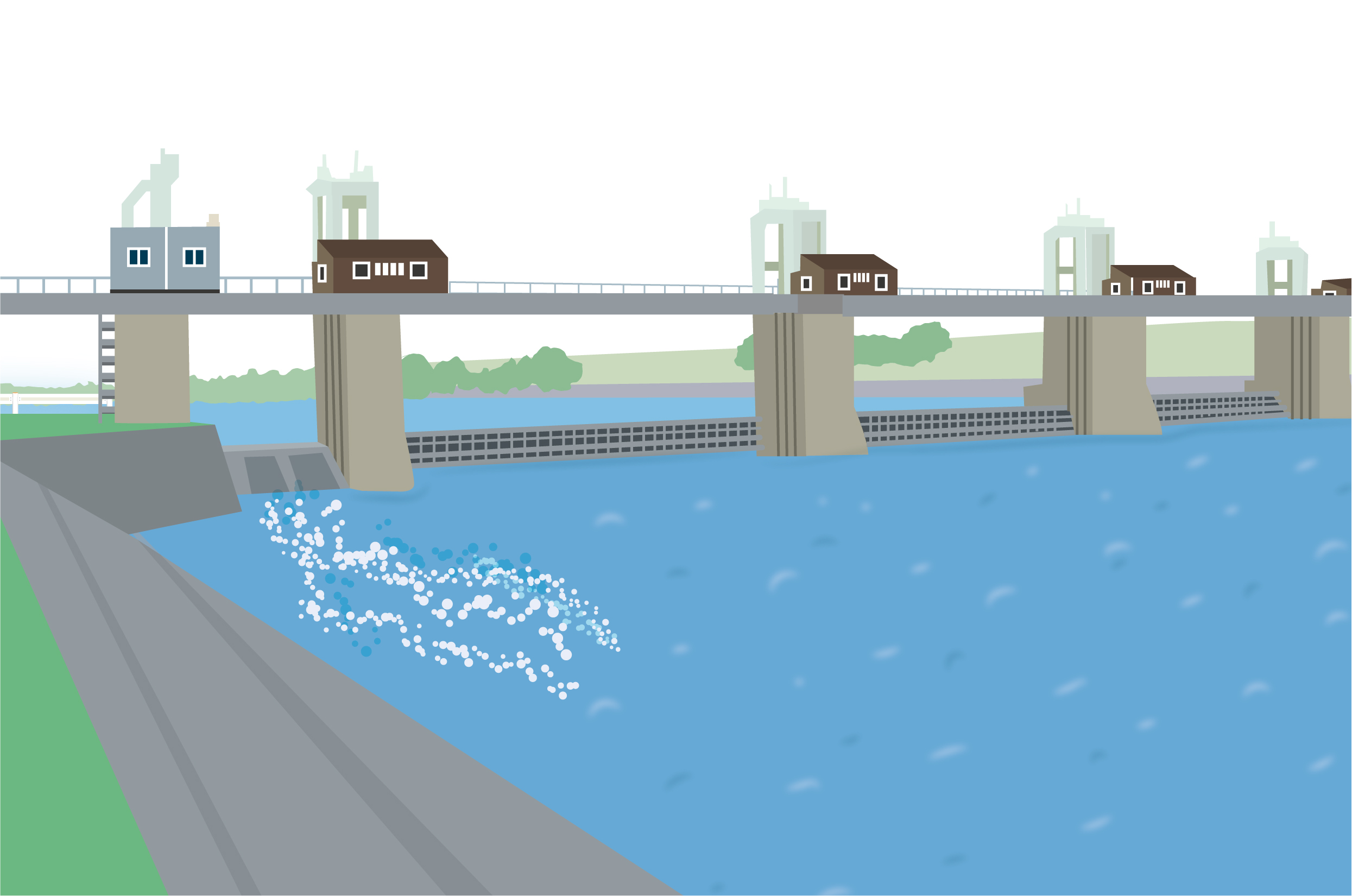

ダムのある川では、事前に放流情報を確認し、サイレンが鳴ったらすぐに離れましょう。

国土交通省では地域の雨量情報、河川の水位情報やダムの放流情報等を「川の防災情報」で提供しています。水量が多くなれば、流れも強くなります。活動中も水位が上がっていないかどうかよくチェックしましょう。

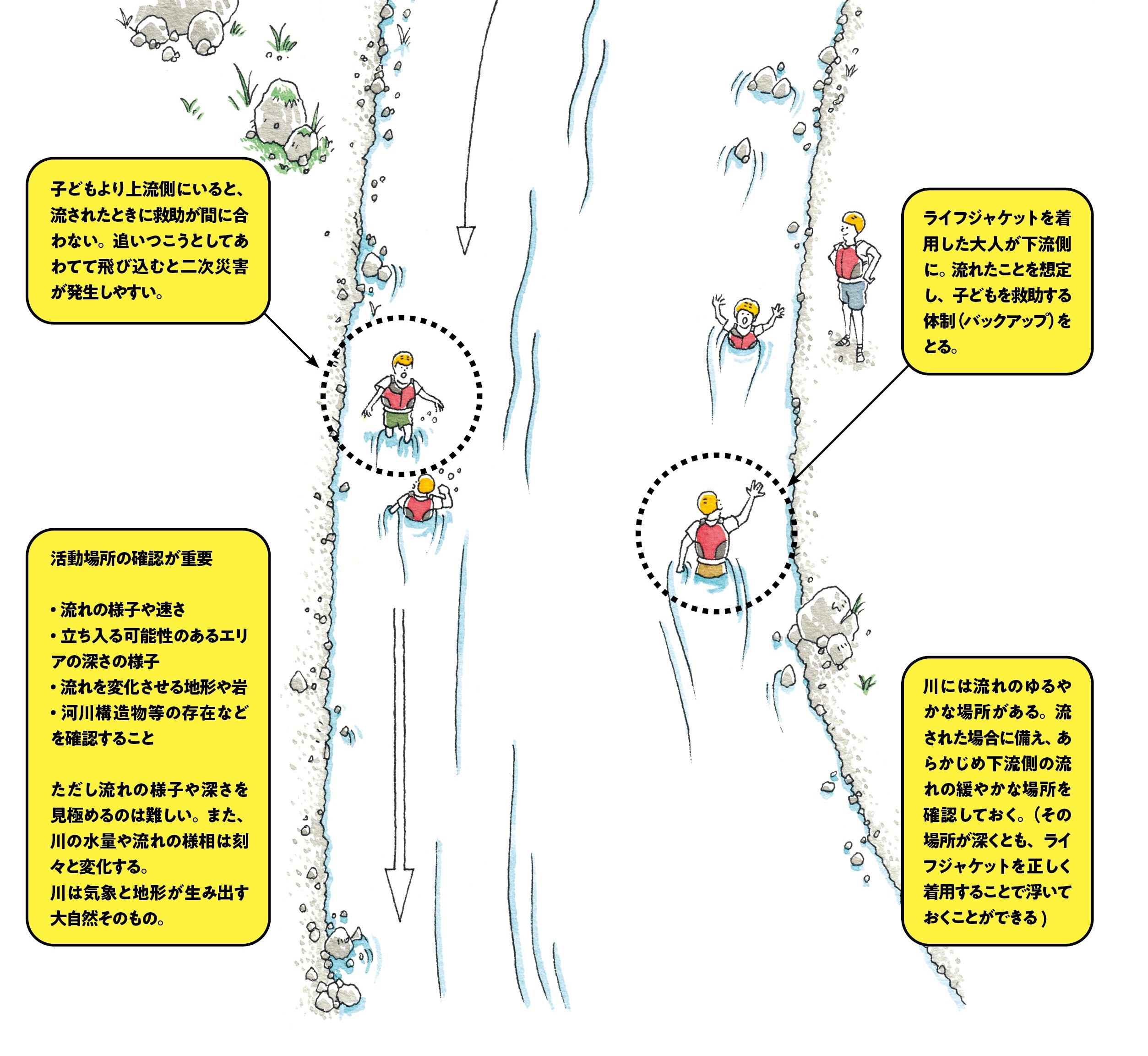

一緒にいる大人は、こどもよりも下流側でこどもを見守り!

こどもだけで川などで遊ぶことがないよう注意しましょう。

その際に、大人もライフジャケットを着用した上で、こどもが流されることも想定し、こどもよりも下流側にいることが重要です。川の流れの強さとエネルギーは想像以上であり、水流に押される、あるいは深みに足を取られてバランスを崩すなどして、簡単に流されてしまいます。こどもを川で遊ばせる際に、一緒にいる大人が上流側にいると、いざというときに救助が間に合わないことがあります。また、あわてて飛び込むと救助しようとした人が溺れてしまう二次災害につながります。

情報提供元:公益財団法人 河川財団

膝程度の浅さでも流れが速いと流される

今いる場所が浅くても、一歩先に深みがあるかもしれません。

浅い所は安心、と思いがちですが、浅い所でも流れが速いことがあります。大人の膝程度の浅さでも、流れが速い場合大人でも流されることになります(水位が上昇すればそれだけ受ける力も大きくなります)。さらにこどもは体重が軽いので大人より流されやすいです。

できるだけ滑りにくい靴を履くことも重要です。

場所情報を確認し、河川構造物等の付近には、急な深みや複雑な流れなどが潜むためリスクが高いことに注意

- 川には様々な看板等があります。その中には具体的な危険や過去に発生した事故に関する注意喚起がされているものや、天候の確認方法や避難路、川で活動する際の心得や情報(ライフジャケット等の装備、サイレン等の意味、川の詳細な断面図等)等を示した内容の看板等があります。川で遊ぶ、あるいは水際等に近づく際には、付近にある看板等は必ずチェックしましょう。

<看板>

- 河川構造物等の付近で起こった事故は、2003年-2023年に発生した3,920件の水難事故のうち631件で、全体の約16%を占めています。河川構造物等の種別として、これまでの累計では飛び込みや転落等による「取水堰・頭首工等」付近の事故が最も多く、河川構造物等付近の事故の約3割を占めています。次に転落事故の多い「橋梁」が続き、「落差工・砂防堰堤」、「橋脚」付近の事故が上位となっています。こういった河道内工作物の付近は急な深みや複雑な流れなどが潜みリスクが高いことから、近寄らないことや飛び込みや転落等をしないことが重要です。

<取水堰>

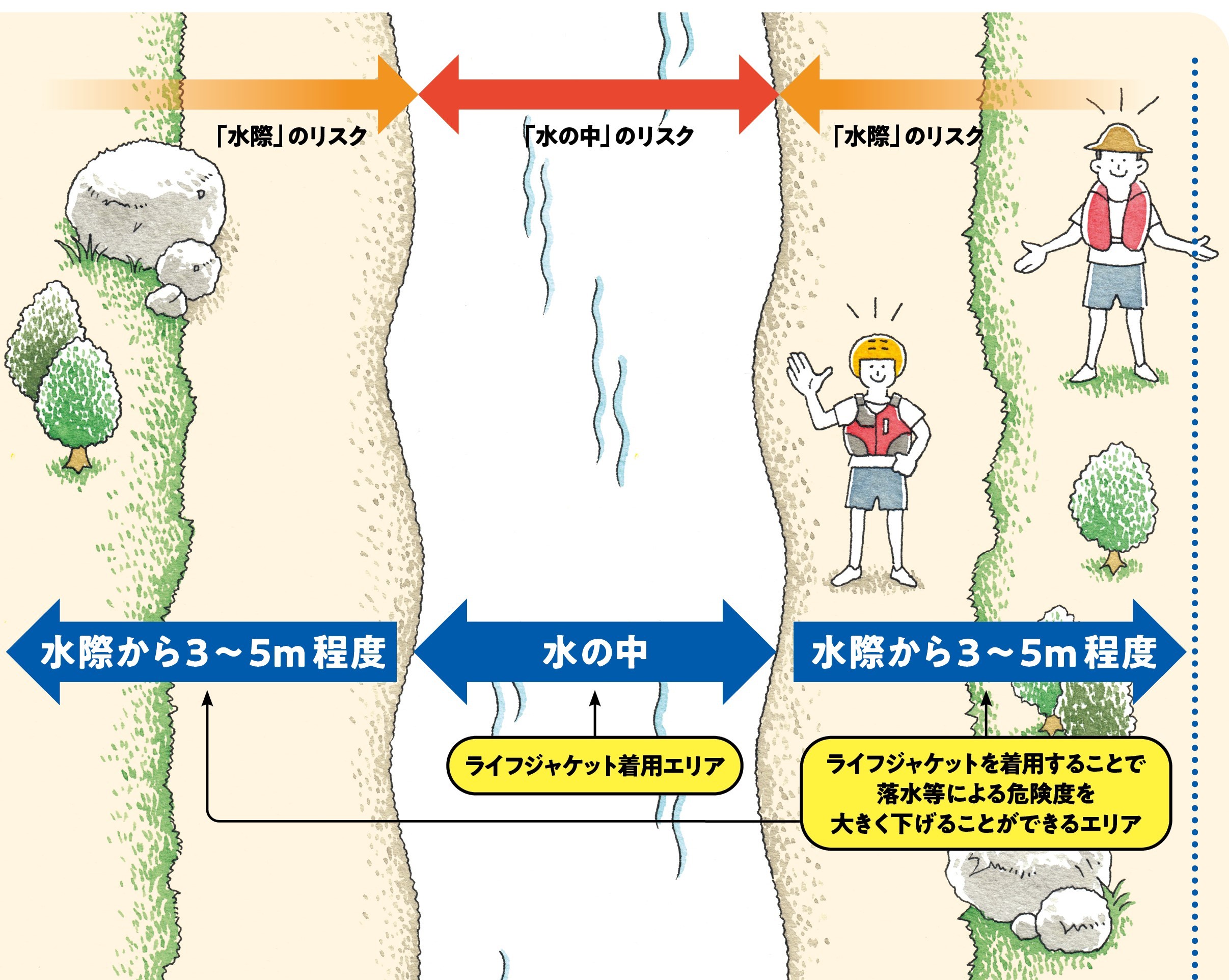

川の中だけでなく水際にもリスクがあることに注意

水際の護岸や浅瀬の石などのコケ、濡れた石やコンクリートなどはとても滑りやすくなっています。滑った後に本流に流されたり、深い所まで流されると、溺れることに直結します。水際は、このような水中への転落、引き込まれなどの危険があるとともに、増水などで陸地と水面との境目が変化しやすいエリアです。そのため、「陸地と水面との境目」より、水際から3~5m程度陸地側に立ち入る可能性があるときは、ライフジャケットを着用することで落水等による危険度を大きく下げることができます。ただし、川の状態、柵の有無、水際までのアプローチのしやすさ、転倒しやすい足場などにもよります。

情報提供元:公益財団法人 河川財団

もしも流されたときの行動

流されたとき、こども自身が気を付けること(ライフジャケットの着用が前提です!)

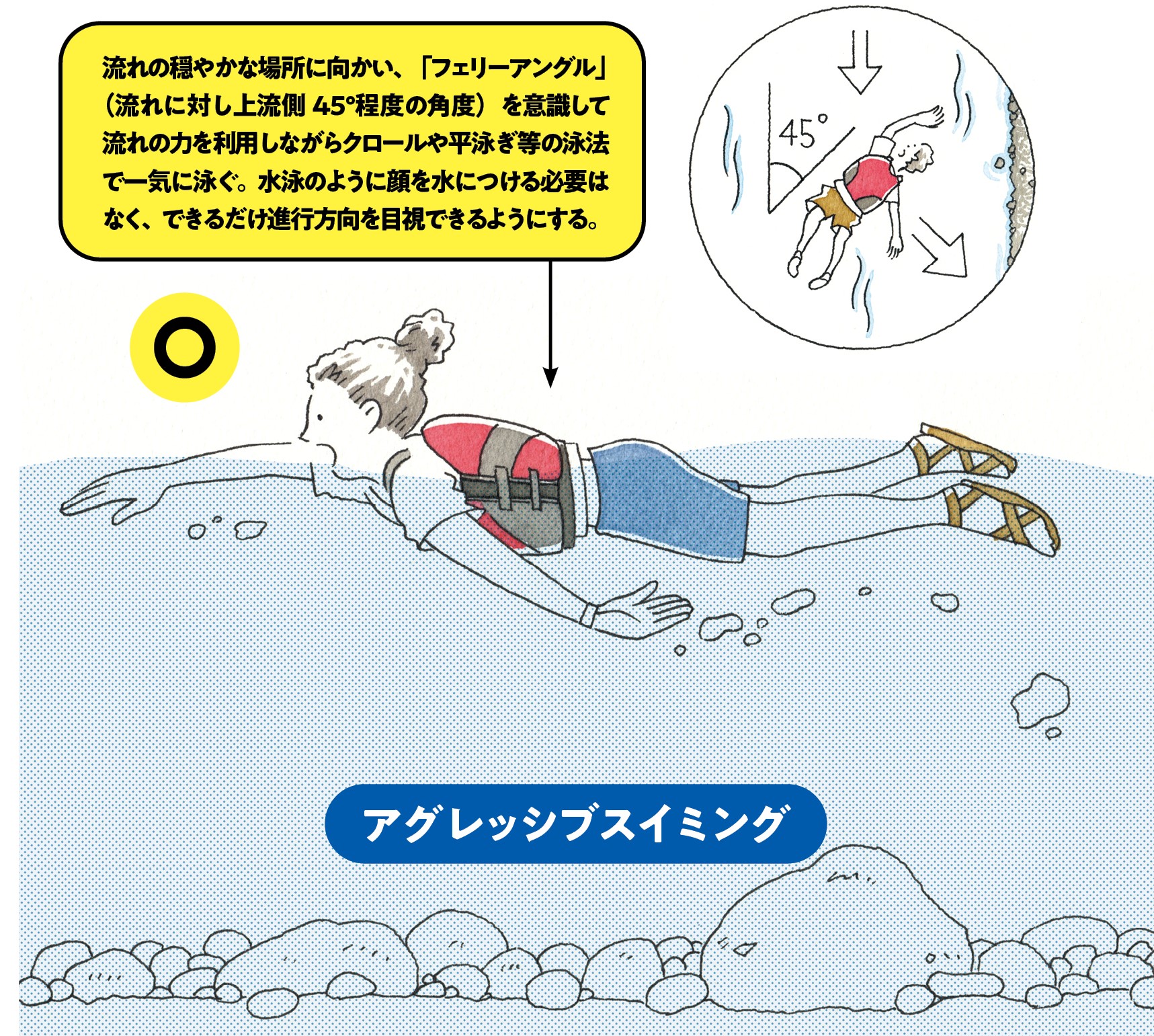

- 無理に立とうとしない

速い流れのある場所では、浅くて足がつきそうでも、立たずに浮く、又は泳ぐようにしてください。足が石の間等にはさまり、流れに押されて水中から顔を出すのが極めて困難になる、フットエントラップメント等の危険な事象を避けられます。 - 元いた場所に戻ろうとしない

自分が流された場合、元いた場所に無理に戻ろうとしないでください。戻ろうとすると流れに逆らって泳ぐことになり、リスクが増します。 - 流れの緩やかな場所へ避難

下流側の流れの緩やかな場所を見つけて避難しましょう。ライフジャケットがあれば、前方の流れの緩やかな場所を見つけ、クロールのような泳法で顔をあげ続けながら一気に泳ぐアグレッシブスイミングも可能になります。

情報提供元:公益財団法人 河川財団

こどもが流されたときにまわりの人がとれる救助法

こどもが川で流されたら、あっという間に遠くまで運ばれてしまいます。クーラーボックスやペットボトル等の浮くものを探している間に、こどもを見失うおそれもあり、また、それらの浮くものを遠くまで飛ばし、流れの中でこどもにピンポイントで届けることは至難の業です。そうならないように、万が一の時に備えスローロープを携行し、瞬時に投げられるようにしましょう。

<スローロープ>

➡水中から引き上げた後は応急処置へ!

関連情報

- 子どもの水の事故を防ごう! -7月25日は「世界溺水防止デー」、予防策を再確認して行動を!-(消費者庁)

- 川の防災情報(国土交通省)

- 河川水難事故防止ポータルサイト(国土交通省)

- 水難事故の概要資料(河川財団)

- 川での水難についての予防や対策(こども家庭庁)

実際に起こった事故の事例

- 河口付近で遊泳中の男児2名が沖に流され、これに気付いた父親と付近で泳いでいた男性が救助に向かうも同様に沖に流されてしまい、計4名の死亡が確認された。なお、4名とも救命胴衣は非着用であった。

関連情報

河川や海などでの「水の事故」に気を付けましょう!(消費者庁)

- 大人4名とこども5名で河川敷へ遊びに行った際、他の子の世話のため3分ほど目を離し、戻ってみるとこども一人が川にうつ伏せで浮いていた。引き上げて心肺蘇生法を行ったところ、意識が回復した。川はほぼ流れがなく、50cm程度の深さだった。叫び声や溺れているような水音は聞こえなかった。

情報提供元:医療機関ネットワーク事業

4.海で起きる事故

こどもの事故の発生状況

令和6年7月~8月の夏季にライフセーバーが活動する全国223か所の海水浴場での救助実績によると12歳以下のこどもの救助件数は、救助件数全体の31.4%も占めています。

<令和6年7~8月の海水浴場における救助実績>

「日本財団 海のそなえプロジェクト-2024年 調査[夏季速報]-」による「海水浴場での救助実態調査」を基にこども家庭庁で作成

予防方法

こどもから離れない

- こどもは大人に比べ危険に対する判断ができません。思いがけず小さな波でも足をすくわれ、溺れることがありますので、一緒にいる大人は、常にこどもから離れないようにしましょう。

- 水辺にこどもが一人(またはこどもたちのみ)でいるのを見かけたら、大人が注意するようにしましょう。

- 波打ち際でも、こどもが波にさらわれ沖に流される事故が発生しています。海に入っていなくても油断は禁物です。

- 海に入るときは大人が先に入り、海から上がるときは大人が後から上がりましょう。

- 海で遊ぶときは、大人は沖側(深い側)にいるようにしましょう。

- フロート遊具やサンダルが流されても、こどもが追わないよう気を付けましょう。

海では、管理された海水浴場で泳ぐ

管理された海水浴場とは、

- ライフセーバーや監視員等が常駐している。

- 遊泳区域を示すブイロープが張ってある。

- 遊泳区域を示す旗(エリアフラッグ)が立てられている。

といった場所です。

こうした場所で指定された遊泳エリア内であることを確認して泳ぎましょう。

<管理された海水浴場>

ライフジャケットを着用させましょう

海水浴場に行く際には、ライフジャケットなどの浮力体のほかに、笛や防水パック入り携帯電話等を持っていき、伝達手段を確保しましょう。

詳しくは「川で起きる事故」「ライフジャケットを利用し正しく着用する」へ

離岸流に注意しましょう

河口付近、堤防沿い等の人工物付近、岩場など離岸流(リップカレント)が発生しやすい場所で遊ばせないようにしましょう。

離岸流とは、沖に向かって発生する強い流れのことです。

一旦この流れに巻き込まれてしまうと、気が付かないうちに沖まで流されてしまい大変危険です。オリンピック選手のように泳ぎが得意な大人でも、この流れに逆らって泳ぐことは難しいと言われています。

風の向きや波の高さ、満潮か干潮かなどを確かめましょう

- 海に行く前に、予め天気や潮の満ち引き等を調べておきましょう。天気が悪くなると、強い風や落雷、高波による危険が増したり、潮が引いているときには浅瀬でも、潮が満ちて戻れなくなったりすることがあります。

- 海岸で吹く風には、オフショア(陸風)とオンショア(海風)の2つがあります。オフショアは陸から海へ、オンショアは海から陸へ吹く風のことです。昼間はオンショアになることが多いですが、気圧配置や地形によってはオフショアとなる場合もあります。オフショアが強いと、フロート遊具等が沖へ沖へと流され、岸に戻れなくなることがあるので十分に気を付ける必要があります。このように、水に浮いているものは思った以上に風の影響を受けやすく、ちょっとした隙に流されてしまう場合があります。

釣りをする際にも、安全第一で楽しみましょう

堤防などで釣りをする際にも、海へ転落する危険があります。

短い時間でもこどもを一人にしないようにしましょう。また、滑りにくく、かかとのある履物を履くとともに、ライフジャケットを正しく着用し、堤防の縁から海をのぞき込ませないようにしましょう。立入禁止区域には絶対に入らないようにしましょう。

関連情報

- 子どもの水の事故を防ごう! -7月25日は「世界溺水防止デー」、予防策を再確認して行動を! -(消費者庁)

- 海で遊ぶときの注意| ウォーターセーフティガイド(海上保安庁)

- 安心・安全・海水浴のうた(海上保安庁)

- エンジョイ!海水浴(海上保安庁)

- みんなのうみのうた(海上保安庁)

- 海のそなえプロジェクト(海のそなえプロジェクト)

※「海のそなえプロジェクト」は、日本財団、一般財団法人うみらい環境財団、公益財団法人日本ライフセービング協会及び公益社団法人日本水難救済会によるコンソーシアムです。

身に危険が迫ったときの行動

身に危険が迫ったとき、こども自身が気を付けること(ライフジャケットの着用が前提です!)

- 「助けてサイン」で周囲に知らせよう

助けてサインとは、自身が困っている状態にあることを周囲の人(海水浴場にあってはライフセーバーや監視員等)に知らせるサインです。困っている人や溺れている人を発見し、助けを求める際にも使います。

浮いていられる、足がつく状態であれば、片手を左右に大きく振る。ライフジャケットを身に着けている場合には、付属している笛を吹くことも有効です。

ライフジャケットなどの浮力体を身に着けていない場合で、浮いていることが精一杯の場合には、手を大きく振ると沈んでしまう可能性があります。浮力を確保するためにも、ライフジャケットを着用しましょう。 - 「セルフレスキュー」を身に付けよう

ライフジャケットを予め着用しておきましょう。こどもは、股ひもの付いたものを着用します。泳いでいて不安を感じた場合は助けてサインで周囲に知らせましょう。さらに、自力で陸地へ戻れない場合は自身に適した楽な浮き方で呼吸を確保し救助を待ちましょう。

ですので、海に行く前に自身に適した楽な浮き方を確認しましょう。

関連情報 - 身に危険が迫ったと感じたときの対処法| ウォーターセーフティガイド(海上保安庁)

- 海、川、湖沼池、プール等での「水の事故」に気を付けましょう(消費者庁)

こどもが溺れたときに、まわりの人がとれる救助法

まずは助けを求めよう

海水浴場内でこどもが溺れてしまったときは、見失わないように注意しつつ、海水浴場の監視員、ライフセーバーやまわりの人などに助けを求めましょう。

海水浴場以外で溺れてしまったときは、緊急通報用電話番号の118番(海上保安庁)、110番(警察)、119番(消防)に救助を求めましょう。この場合

①どのような事故か

②事故の場所

③事故者の人数

④通報者の名前と連絡先

が重要です。こどもを見失わないように注意しつつ、落ち着いて連絡をしましょう。自分の安全を第一に

溺れたこどもを助けるために、やみくもに海に入るのは危険です。まずは自分の安全を確保し、道具を使うなどして助けましょう。

一人で助けようとするのではなく、まわりの人にも助けを求めましょう。身の回りの浮くもので浮力を確保しよう

溺れている人を見つけたら、身の回りの浮くもので浮力を確保させましょう。

海水浴場に持っていく浮くものとして、ライフジャケットや浮き輪などのフロート遊具・ボディボード・ビート板などがあります。

海で遊ぶときは、事前の備えを検討しましょう。

➡水中から引き上げた後は応急処置へ!

関連情報

溺れた人を見たときの対処法| ウォーターセーフティガイド(海上保安庁)

実際に起こった事故の事例

- 保護者は、女児が浮き輪を持って海へ入る姿を確認していたが、目を離した数分後、浮き輪の傍らでうつ伏せ状態の女児を発見し救助した。女児は搬送後、経過観察のため1日入院した。なお、ライフジャケット非着用であった。

- 9歳と6歳の兄弟が両親とともに海水浴場を訪れた。両親が砂浜でテント等の準備をしている間にこどものみで泳いでいたところ、足のつかない海域まで行ってしまい溺れた。兄弟は、事故に気付いた付近遊泳者等により救助され、病院に緊急搬送されたが、兄は死亡が確認された。

- 10歳未満の男児と30代女性の親子がスノーケリング中、海岸から約20m離れた場所で波にのまれて溺れた。気付いた付近遊泳者数名により救助されたが、男児の死亡が確認された。親子は、スノーケリングを開始する際はライフジャケットを着用していたものの、事故直前にライフジャケットを外して泳いでいたところ溺水した。

関連情報

5.浴槽やプール等で起きる事故

こどもの事故の発生状況

こどもの不慮の事故において、浴槽内での溺死及び溺水は、0歳~14歳までの死因の上位を占めています。

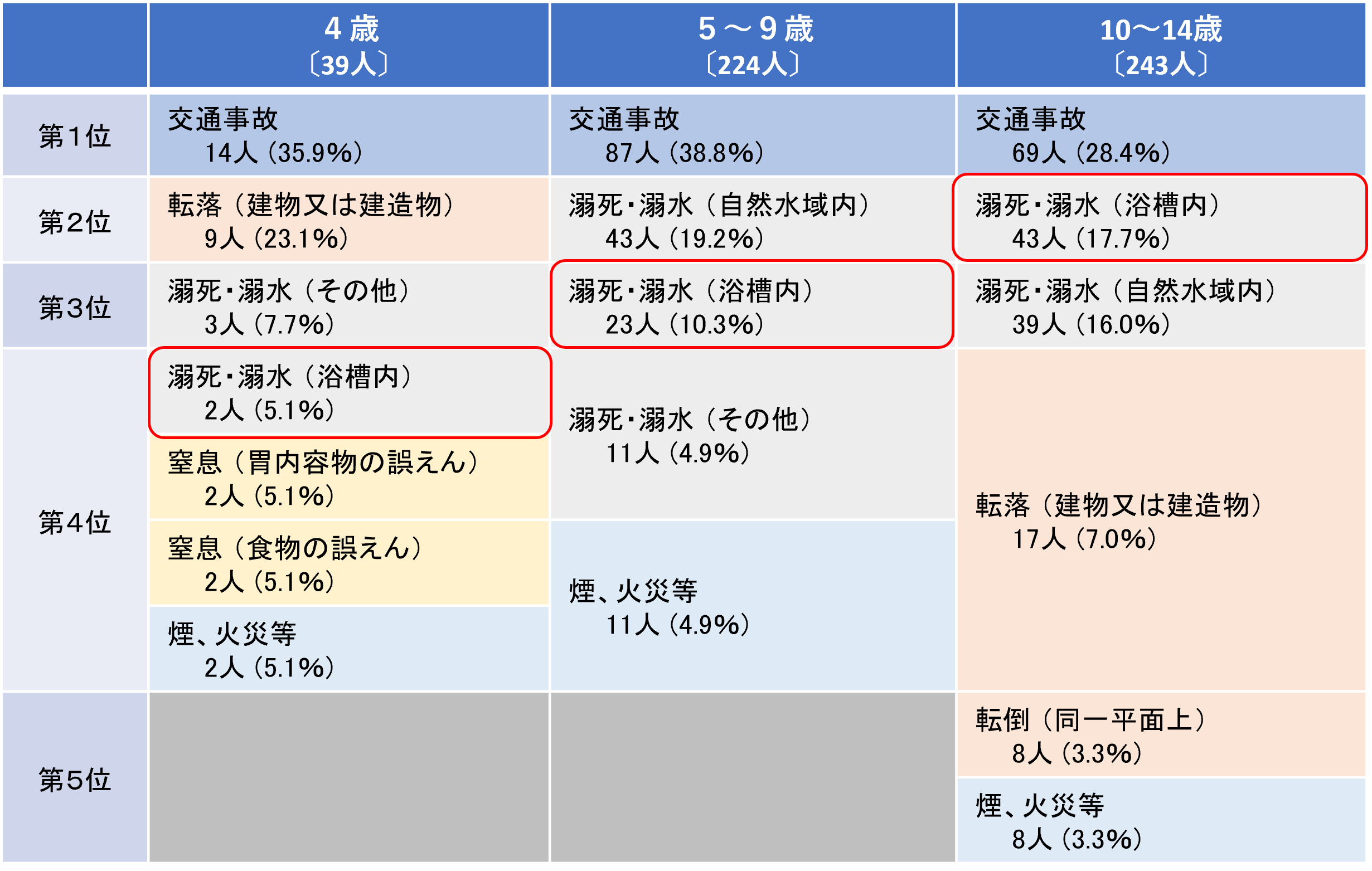

<不慮の事故による死因の詳細(年齢別・上位)>※直近5か年の類型による上位の状況>

厚生労働省「人口動態調査」を基にこども家庭庁で作成

予防方法

こどもは大人の後に浴室に入れ、先に浴室から出し、こどもだけで入浴させない

- 保護者がタオルを取りに行く、着替えを取りに行くなど、ほんの数秒と思える時間でも、こどもより先に浴室を出るなどしてこどもから目を離した隙に、こどもが浴槽内で溺れる事故が発生しています。こどもは後から浴室に入れ、浴室から上がる際はこどもを先に出すようにしましょう。複数の大人が関わり、少しの時間でも、こどもを浴室に一人きりにしないことが大切です。

- 年上のこどもと一緒に入浴している際にも、溺水事故が発生しています。

必ず大人が付き添いましょう。

浴室等の水回りの環境づくりにより事故を防ぐ

- こどもが小さいうちは、入浴後は浴槽の水を抜くことを習慣にしましょう。

- 入浴準備のため浴槽にお湯をためているときには、ベビーゲートなどでこどもが浴室に近づけないようにしておきましょう。

お風呂の蓋の上にこどもを乗せないようにしましょう

浴槽の蓋の上にベビーバスを置いて使用した際や、蓋を半分開けてその上にこどもを乗せたまま目を離した際に、浴槽の蓋がずれるなどして、こどもが浴槽内に転落し溺水する事故が発生しています。

プールで起きうる事故を防ぐ

飛び込みやプールサイドからのジャンプは、重大な事故につながります。安全な入り方を守らせましょう。

禁止事項などが定められていたら必ず守らせましょう。

吸い込まれる危険があるので、排水口には近づかせないようにしましょう。

水上設置遊具を利用する際は、係員の指示に従い、適切な遊び方・注意事項・禁止事項を守らせましょう。水上遊具上から落水するときの姿勢及び落水後の動作によっては、水面に浮上せず、意図せず遊具下へ潜り込んでしまうことがあります。遊具や台などの下に潜り込んでしまうと、抜け出すことが困難となる場合があり大変危険です。

情報提供元: 公益財団法人 日本ライフセービング協会体調が優れない場合は遊ぶのはやめましょう。小さなこどもは、保護者や監督者がこどもの体調を確認しましょう。

ため池で起こりうる事故を防ぐ

誤ってため池に転落して死亡する事故が発生しています。立入禁止となっている場所には絶対に立ち入らず、ため池で遊ばないよう日頃からこどもと話しておきましょう。ため池の斜面は滑りやすくなっていたり、急に深くなっていたりする所もあるため、近づくことも危険です。

<警告看板>

情報提供元:農林水産省

関連情報

もしも溺れたときの行動

溺れたとき、こども自身が気を付けること

プールなどで自分が溺れた場合は、無理に泳いで体力を消耗させることなく、救助されるまでの間、仰向けで力を抜いて大の字になって漂流することが、対処法として有効です。

関連情報

- 海、川、湖沼池、プール等での「水の事故」に気を付けましょう(消費者庁)

- 動画で学ぼう!助かる方法|守ろう!いのち 学び合おう!水辺の安全 Swim&Survive(公益財団法人 日本ライフセービング協会)

こどもが溺れたときに、周りの人がとれる救助法

- プールの監視員などが近くにいる場合は助けを求めましょう。

- 浴槽など自力で水から出せる場合は、速やかに水から出し、平らな場所に寝かせましょう。

➡水中から引き上げた後は、応急処置へ!

関連情報

- 子どもの水の事故を防ごう! -7月25日は「世界溺水防止デー」、予防策を再確認して行動を! -(消費者庁)

- 動画で学ぼう!助ける方法|守ろう!いのち 学び合おう!水辺の安全 Swim&Survive(公益財団法人 日本ライフセービング協会)

実際に起きた事故の事例

- 保護者がこどもに浮き輪を使用して入浴させており、先に上がり体を拭いていた。

水音がしないのに気が付いて風呂の中を見るとこどもの頭が水中に沈んでおり、引き上げると全身が真っ青で呼吸をしていなかった。肺水腫で5日間入院となった。 - プール内に設置しているエア遊具の下に、児童が入り込んでいる状態で発見され、搬送先の病院で死亡が確認された。

関連情報